超级电容器储能特性研究

1 引言

采用电化学双电层原理的超级电容器-- 双电层电容器(Electric Double Layer Capacitor; EDLC),也叫功率电容器(PowerCapacitor),是一种介于普通电容器和二次电池之间的新型储能装置。超级电容器集高能量密度、高功率密度、长寿命等特性于一身,具有工作温度宽、可靠性高、可快速循环充放电和长时间放电等特点[1],广泛用作微机的备用电源、太阳能充电器、报警装置、家用电器、照相机闪光灯和飞机的点火装置等,尤其是在电动汽车领域中的开发应用已引起举世的广泛重视[2]。

超级电容器的储能原理不同于蓄电池,其充放电过程的容量状态有其自身的特点。超级电容器受充放电电流、温度、充放电循环次数等因素影响,其中充放电流是最主要的影响因素。由于超级电容器一般采用恒流限压充电的方法,本文主要分析恒流充电条件下的超级电容器特性。恒流限压充电的方法为控制最高电压为Umax,恒流充电结束后转入恒压浮充,直到超级电容器充满。采用这种充电方法的优点是:第一阶段采用较大电流以节省充电时间,后期采用恒压充电可在充电结束前达到小电流充电,既保证充满,又可避免超级电容器内部高温而影响超级电容器的容量特性。

2 超级电容器原理及优点

根据电极选择的不同,超级电容器主要有碳基超级电容器、金属氧化物超级电容器和聚合物超级电容器等类型,现在应用最为广泛的为碳基超级电容器。电化学双电层电容器的性能在很大程度上取决于碳材料的性质,电极材料的表面积、粒径分布、电导率、电化学稳定性等因素都能影响电容器的性能[3]。

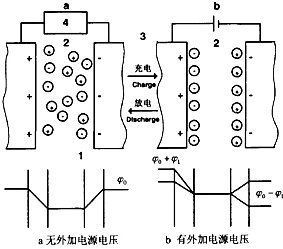

碳基超级电容器的电极材料由碳材料构成,使用有机电解液作为介质,活性炭与电解液之间形成离子双电层,通过极化电解液来储能,能量贮存于双电层和电极内部,其原理如图1所示。当用直流电源为超级电容器单体充电时,电解质中的正、负离子聚集到固体电极表面,形成"电极/溶液"双电层,用以贮存电荷。双电层厚度的形成,依赖于电解质的浓度和离子的尺寸,其容量正比于电极表面积,而与"电极/溶液"双电层的厚度成反比;其贮能量受电极材料表面积、多孔电极孔隙率和电解质活度等因素的影响[4]。

双电层电容原理图

图1 双电层电容原理图

超级电容器是一种电化学元件,储能过程中并不发生化学反应,且储能过程是可逆的,因此超级电容器反复充放电可以达到数十万次,且不会造成环境污染;超级电容器具有非常高的功率密度,为电池的10-100倍,适用于短时间高功率输出;充电速度快且模式简单,可以采用大电流充电,能在几十秒到数分钟内完成充电过程,是真正意义上的快速充电;无需检测是否充满,过充无危险;使用寿命长,充放电过程中发生的电化学反应具有良好的可逆性;低温性能优越,超级电容器充放电过程中发生的电荷转移大部分都在电极活性物质表面进行,容量随温度的衰减非常小。鉴于其优良特性,超级电容器非常适合在多种系统中应用。

3 超级电容器恒流充电特性分析

3.1 等效电路模型

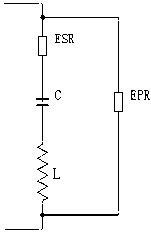

超级电容器单体的基本结构:集电板、电极、电解质和隔离膜[5]。超级电容的储能原理基于多孔材料"电极/溶液"界面的双电层结构,从阻抗角度分析,参考S.A.Hashmi等人的模拟电路,等效电路为一般的RC电路[6]。

超级电容器的等效模型如图2所示。其中,EPR为等效并联内阻,ESR为等效串联内阻,C为等效容抗,L为电容感抗。EPR主要影响超级电容器的漏电流,从而影响电容的长期储能性能,EPR通常很大,可以达到几万欧姆,所以漏电流很小。L代表电容器的感性成分,它是与工作频率有关的分量。

超级电容器的等效模型

图2 超级电容器的等效模型

3.2 等效串联电阻对充电过程影响分析

限制超级电容器应用的主要因素是电容器的等效串联电阻ESR过大,限制了其大电流输出能力[7]。双电层电容器ESR是反映其性能的一个重要指标[8]。电容器的等效电阻主要由电极物质内阻、溶液内阻、接触电阻等构成。等效串联电阻的外在表现为:当电极充电到某一恒定电位足够长时间,电容开始放电时电极电位会有一个突降U。该现象影响超级电容器的有效储能量,并随充电电流的增加,端电压的突变幅度增加,有效储能量降低。

由于超级电容器在恒电流充放电过程中,电流的大小或方向在充电过程结束和放电过程结束时发生改变,所以可以通过电流阶越方法测定电容器等效串联电阻。具体方法是精确记录改变电流大小及方向时电容器电压的改变,利用关系式ESR=U/I计算电容器的等效串联电阻。室温下,将额定容量为2700F的超级电容器单体的额定电压Umax=2.7V确定为工作电压上限,Umin=1.35V确定为工作电压

- 基于开关电源的整流滤波中超级电容器的理论分析(06-07)

- 整流滤波中超级电容器的应用(12-13)

- 2A超级电容器充电器平衡和保护便携式应用中的超级(11-02)

- 功率器件的选择实现家用电器开关电源的90+效率(03-10)

- 高能效的家用电器的设计(02-19)

- 小功率家用电器加装电流指示器(12-08)