高精度直流微电阻测试仪的研究与开发-----理论研究

2.2.2.3电桥法测电阻原理

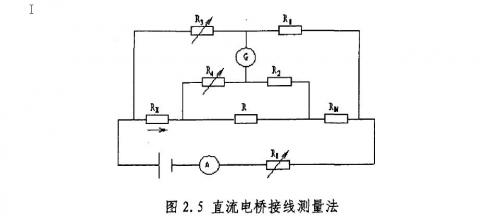

直流双臂电桥又称凯尔文电桥,主要用于测量低值电阻。双电桥测小电阻的电路原理图如图2.5所示:

图中RX是被测电阻,RN是低阻值标准电阻,它们都是4端连接;RX与RN用一根短而粗的电阻值为R的导线连接,并与电源组成一个闭合回路:电压接头分别与R1,R2,R3和R4连接,各电阻值均不小于10

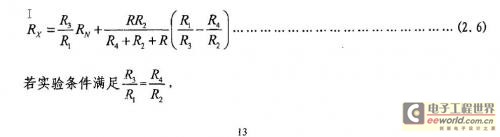

当电桥平衡时,检流计中无电流通过,E和f两点电势相等,根据基尔霍夫第二定律列出方程组,解得:

在实验中,固定凡和凡,调节凡和凡,使电桥平衡,运用公式即可计算出被侧电阻凡的阻值.

双臂电桥减小附加电阻影响的关键在于4端连接,从图中可以看出,4端连接是电流接头和电压接头分接,把各连接部分的导线电阻分别引入检流计回路或电源支路中。因检流计回路电阻为大电阻,引入检流计回路的附加电阻可忽略不计;而引入电源支路的导线电阻和接触电阻只影响工作电流,不影响电桥平衡;因此,都不影响凡的测量值。值得说明的是,由于电源回路包括凡与凡中电阻小,电流大,电路易发热,会使电路中电阻值增大,造成测量值变化不定。因此,在实际测量低阻时,应尽量缩短实验操作的时间,为避免实验数据变化不定,应考虑电路散热问题,最简单的方法是增大4端连接头的散热面积〔51.双电桥法测电阻的特点是能消除接线电阻及接触电阻所造成的误差,大大减小接触电阻的影响,提高了测量的精度。但是由于双臂电桥回路通过的是只有几个微安的微弱电流,难以消除电阻较大的氧化膜的影响,测出的电阻示值偏大,而氧化膜在大的电流下很容易被烧坏,不允许正常电流通过。而且当触头因调整不当、运行中发生变化或触头烧损严重等使有效接触面积减小时,双臂电桥的微弱电流在其接触处不会产生收缩,无法测出收缩电阻,而在大电流或正常电流通过时,会使该处接触处的电阻增加,引起触头的过渡发热和加速氧化。

2.2.2.4四线法测电阻原理

四线测量是将恒流源Is电流流入被测电阻RX的两根电流线和电压表测量端的两根电压线分开,使得电压表测量端的电压不再是恒流源两端的直接电压,如图2.6所示。

从图中可知:“四线测量法比二线测量法多了两根馈线,电压测量端并不和恒流源端直接相连,而是直接连到待测电阻两端。所以,恒流源与被测电阻R厂、馈线尺、凡构成一个回路。送至电压测量端的电压只有RX两端的电压,馈线R1、R4电压没有送至电压测量端,因此,馈线电阻R1和R4对测量结果影响极小。由于电压表的输入阻抗远大于馈线电阻R2和R3,馈线电阻R2和R3对测量结果影响同样很小。通过已知电流凡和测得的电阻凡两端的电压呱即可得到RX:

所以由上式可知,四线测量法测量微小电阻的准确度很高。因此,即使测量导线电阻不相等,也不会对测量造成影响。所以,本课题研究的高精度微电阻测试仪采用四线制的方法来测量。

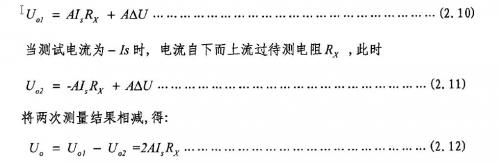

2.3.3电流反向两次测量法

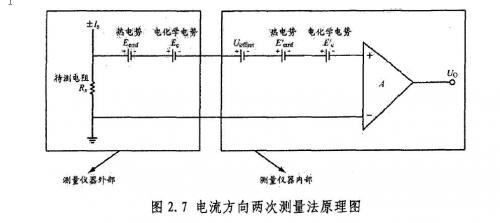

电流反向两次测量法的原理如下图2.7所示,误差源中的热电动势既来自测量电路外部,又来自测量电路本身;电化学电势,同样也来自测量电路外部和内部,折算到放大电路输入端放大电路本身的失调电压,记为际。这些误差信号大小基本都不随测试电流的大小和方向变化,但是热电动势会随温度变化而变化

设来自测量电路外部的热电势为绮,来自测量电路本身的热电势为瑞;来自测量电路外部的电化学电势为凡,来自内部的电化学电势为E:;折算到放大电路输入端放大电路本身的失调电压为。

设折算到放大电路输入端的直流误差信号为△u:

虽然该直流误差信号也会被放大电路放大,但当测试电流方向发生变化(倒向)

的时候,放大后的直流误差信号的大小和极性并不会发生变化,由此可以将其同待测信号区分开来18‘,只要进行两次测量并将结果相减即可。下面具体说明。当测试电流为十Is时,电流自上而下流过待测电阻Rx,此时:

这样,直流误差源的影响就被消除了,采用四线制测量的整个测量系统如图3所示,其中,四线制测量方法可以消除导线电阻的影响,电流倒向可以消除折算到

放大电路输入端的直流误差信号 的影响’,。,。

的影响’,。,。

2.4电流源选择

测量电阻最根本的原理基于欧姆定律,即加电流测电压的方法。由于待测电阻阻值很微弱,测试电流通过其产生的电压也必然很微弱,因此,微电阻测量中电流源的选取是非常重要的。目前工程上通常选用的电流源有两种,分别是脉冲大电流源和恒流源,它们各有优缺点,下面就具体的脉冲电流与恒电流作为电流源的选择进行原理分析和比较。

2.4.1脉冲大电流作为电流源

大电流测量法是工程上常用的一种测量微电阻的方法,理论研究表明电阻阻值与电

直流微电阻测试仪恒流源四线法电桥 相关文章:

- 频宽、取样速率及奈奎斯特定理(09-14)

- 为什么要进行信号调理?(09-30)

- IEEE802.16-2004 WiMAX物理层操作和测量(09-16)

- 为任意波形发生器增加价值(10-27)

- 基于PCI 总线的高速数据采集系统(09-30)

- 泰克全新VM6000视频测试仪助力数字电视等产品测试 (10-06)