两级拓扑结构的离网型光伏逆变器设计

摘要:光伏发电系统由太阳能电池阵列、蓄电池、控制器、逆变器等部件组成。本文针对光伏发电系统中的核心设备——逆变器,介绍了一种离网型逆变器的设计方法。主电路采用两级变换拓扑结构,控制电路选用单片机C8051F330和SG3525作为控制芯片,设计了蓄电池充放电电路、交直流变换电路、电压采集电路和保护电路等单元,并对各单元的控制方式进行了说明,证明了该逆变器适用于离网型光伏发电系统。

引言

光伏发电技术是利用光伏效应将太阳辐射能转变为电能的一种发电方式,伴随着传统能源的枯竭和人们对环保的重视,光伏发电越来越成为未来电力系统发展的主要方向。我国从2008年开始陆续出台了新的能源政策,更使得光伏发电产业如火如荼地发展起来,对光伏发电设备的研究也进入了一个新时期。但是,光伏发电设备本身存在着损耗高、运行效率低等缺点,极大地降低了其应用价值。与此同时,逆变器效率的高低直接影响光电转换效率,而且影响系统其他设备的容量选择与配置。因此,逆变器已成为解决光伏发电系统经济可靠运行的关键因素,研究其结构与控制方法对于降低成本、提高发电效率具有极其重要的意义。

本文以光伏离网发电系统的核心设备--逆变器为研究对象,设计了一种基于低成本单片机C8051F330和SG3525集成芯片的离网型光伏逆变器,可以满足户用型小功率场合的需求。该逆变器的优点在于,通过采用高性能单片机,使整机结构简单、效率高、控制灵活,一旦出现故障,容易维修[1]。

1 系统设计要求

离网型光伏发电系统主要用于无电地区居民家庭的电力供应,它一般由太阳能电池组件、蓄电池、控制器和逆变器这四个部分组成。通常情况下应当具有以下基本功能:1)控制蓄电池充放电,通过对蓄电池输出电压的采样、比较和判断,自动启停蓄电池的充、放电过程,并且可以根据蓄电池的环境温度来调整预定上、下限值;2) 提供DC/AC输出短路保护,一旦短路发生,立即切断振荡信号和电源;3)运行状态指示灯,即指示系统是否处于正常运行工作状态,一旦蓄电池出现过冲或过放,立即报警;4)控制器实现软启动,避免合闸过电流。

上述功能依靠硬件电路设计也可以实现,但存在着控制精度低和调节困难等缺点。本文采用单片机控制,不但克服了上述缺点,而且提供了更多功能,如根据需要设定阈值、电路智能保护、根据阈值进行充放电管理等。

2 系统结构设计

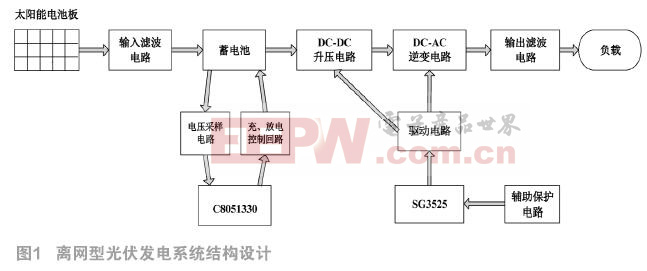

本文设计的离网型光伏逆变器系统结构如图1所示,各部分功能如下:

1)太阳能电池板:吸收太阳能,并将太阳能转化为电能;

2)充、放电控制回路:对蓄电池进行充、放电控制;

3)DC-DC、DC-AC变换电路:将光伏电池产生的直流电进行升压处理,并逆变成所需交流电;

4)驱动电路:产生可靠的控制信号保证主电路功率管正确地导通与截止;

5)电压采样电路:主要完成对蓄电池电压的检测、比较、运算放大等处理,并将其转换成满足C8051F330芯片使用要求的数字信号;

6)辅助保护电路:电路的拓展功能,主要完成过流保护、短路保护、过热保护和过压保护等功能。

本系统由主电路和控制回路两部分构成,其中主电路采用了比较简单的隔离型两级变换拓扑结构,控制回路则是以C8051330单片机和SG3525为控制核心。

3 逆变器主电路设计

常见的逆变器主电路的设计方法有两种:隔离式的逆变器和非隔离式的逆变器,两者的主要区别在于,交流输出端与直流输入端有无变压器。是否需要变压器主要看客户要求,目前行业内通用的做法是:500kW及以上逆变器均未使用隔离变压器,即输出为270V;250kW及以下逆变器均标配隔离变压器,输出为380V。和非隔离式的逆变器相比,隔离式的逆变器具有以下优点:1)实现了直流输入与交流输出的电气隔断,提高了安全性;2)变压器具有变压功能,可以改变输出电压;3)变压器可以衰减逆变器开关器件的电磁噪声,提高电磁兼容性;4)过滤掉了逆变器输出的直流电流,提高了电能质量。

考虑到以上优点,本文选用了简单实用的两级变换拓扑结构,即DC/DC升压变换和DC/AC逆变变换,设计出了一种隔离型逆变器,如图2所示。这种结构的电路运行可靠,控制相对独立,便于系统软件和硬件的模块化设计[2]。

(1)充电环节

选用阀控式密封铅酸蓄电池,控制芯片C8051F330的一个I/O口输出的控制信号控制MOSFET管Q1的栅极,从而实现蓄电池的充电控制。二极管Dl可以防止蓄电池向光伏电池板反向充电,损坏电池板。

(2)DC/DC部分

本文要求逆变器输入电压为12V直流电,输出电压为220V正弦交流电,因此必须加入升压环节。升压环节是由DC-DC升压电路实现的。本文选用推挽变换电路作为升压电路,

逆变器 拓扑结构 C8051F330 SG3525 光伏发电 201607 相关文章:

- 实现智能太阳能管理的微型逆变器应运而生(05-06)

- 只需少量器件的廉价自动复位断路器(07-31)

- 即将普及的碳化硅器件(10-19)

- IR2110驱动电路的优化设计(03-15)

- 关键电源及LED照明应用的最新高能效规范要求、设计挑战及解决方案(12-07)

- 基于FPGA的三相PWM发生器(06-23)