满足区域医疗信息共享需求的电子病历设计方案

时间:01-16

来源:互联网

点击:

2. 对医疗信息质量的支撑

医疗信息在区域内的跨院调阅对医疗信息的质量提出了更高要求。作为医疗信息共享的数据源,电子病历系统必须对满足医疗信息质量提供支撑。

2.1. 电子病历的数据质量要求

通过建立电子病历系统,管理部门可以随时对全院各科室患者的病历进行检查,及时发出整改意见,解决病历书写时限的监控问题,为实现病历信息的整合、检索、共享和监控等功能奠定了良好的基础,取得明显的效果;同时规范了医务人员的医疗行为,确保了医疗信息所需的安全性、再现性。

以我院为例,一般在电子病历数据内涵质量建设上主要通过以下几个方面来实现。包括规范化模板文书、结构化数据引用和多维度质量监控。

2.1.1. 规范化模板文书

电子病历根据法律法规中对病历书写的要求,形成结构化的病历模板。电子病历通过编辑病历模板,可以规范对医护人员医疗文书书写的要求,提高病历书写质量,减少医疗差错现象。

在我院提供二级模板:院级规范模板和科室病种模板。院级规范模板以卫生部病历书写基本规范为蓝本形成,而各科室可在院级模板基础上,按病种对内容进行细化,形成各科室的单病种模板。

同时,医学文书的模板具有一定的复杂度,前后文之间存在特定的逻辑关系,为此在模板中应支持多层嵌套逻辑。我们采用DPC(动态段落控制)技术,更好地解决如何规范书写与文书复杂性之间的平衡。

2.1.2. 结构化数据引用

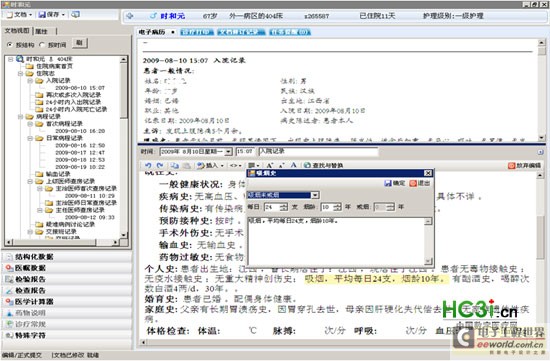

电子病历文书集合了病人各种检查检验结果,需要整合其他辅助检查检验资料并反映在病人的描述中。在结构化数据的引用,医护人员可以很方便地从PACS、LIS、体检等应用系统将病人的检查检验报告导入到电子病历系统。

图3:结构化数据引用

2.1.3. 多维度质量监控

为了加强病历内涵质量,电子病历系统应建立多维度质量控制体系,按控制类型包括流程控制、时间控制、内容控制、角色控制等。例如:入院8小时以内必须填写入院录,否则病程录不能填写;签开出院小结前必须填写完病案首页等等。按控制手段:分为强制执行、强制阻止、警示留档。按控制时效:分为预先提醒、流程中实时控制、事后筛查警示。我们在新的电子病历系统中对这些要求进行了细化分解,比如术前备血及输血同意书必须签字,医生使用电子病历系统签开手术申请单时,系统会自动对医生进行提醒签字。

通过建立电子病历系统,质控部门可以通过事后督察的提示项来进行最终的质量检查,管理部门可以随时对全院各科室患者的病历进行检查,及时发出整改意见,解决了病历书写时限的监控问题。为实现病历信息的整合、检索、共享和监控等功能奠定了良好的基础,取得明显的效果;同时规范了医务人员的医疗行为,确保了医疗信息所需的安全性、再现性。

2.2 以诊疗常规为代表的知识库支持

我院在电子病历系统中引入了诊疗常规、合理用药、检验危机值等知识库,为医护人员医疗行为提供帮助。我们按照上海市卫生局颁布的《医疗护理常规》丛书,诊疗常规知识库目前共完成整理了2173个诊疗条目,涵盖临床评估、检验检查、药物治疗、处置、饮食和护理等要求,对应了相关的ICD10编码以及医院的医嘱项目编码。诊疗常规知识库针对单病种提示规范的、常规的首诊计划,并列出应执行医嘱,供医生修改确认后下达。诊疗常规知识库和可以将系统默认的常规诊疗计划,与医生最终实际选择执行的诊疗计划做比较,对于某些必选项医生却没有选择的医嘱,达到一定量之后,反馈给医疗管理部门,经医务处讨论确认后进行动态调整,形成一个具有自适应和自更新能力的知识库。

结合诊疗知识库,电子病历系统可帮助低年资医生在书写病史前,了解如何规范地书写病史。

3. 对医疗信息共享的支撑

我们希望在医疗信息共享中开展慢性病跟踪和慢病高危因素等类型的分析。因此电子病历系统需要具有易于交换数据、易于采集、易于发布这些特性,便于推广。

3.1 完整展示及自解释

我们在电子病历系统的设计中,通过自动分词、XML Scheme Document valid 、GRID property reflection等技术,将一份映射文档存成记录xml结构化数据。数据跟踪以及分析可以XML存储的结构化数据完成。也可快速地映射成按卫生部已推出的《电子病历基本架构与数据标准(试行)》要求的文档。

3.2 易于采集

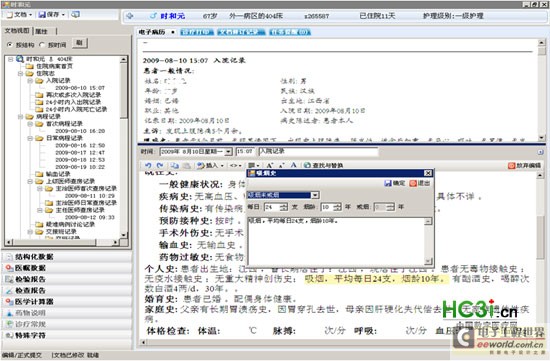

为了便于输入,我们以类WORD自然语言输入方式为主,同时在自由文本输入和结构化数据间建立了一个较好的平衡,从而在自由文本区域可以智能感知并精确定位输入点,弹出结构数据项列表,简化医生的操作。在自由文本区里医生可以自己录入所需文字,而系统可以智能感知,精确定位到关键元素,形成结构化数据项。

图4:自由文本输入和结构化数据

医疗信息在区域内的跨院调阅对医疗信息的质量提出了更高要求。作为医疗信息共享的数据源,电子病历系统必须对满足医疗信息质量提供支撑。

2.1. 电子病历的数据质量要求

通过建立电子病历系统,管理部门可以随时对全院各科室患者的病历进行检查,及时发出整改意见,解决病历书写时限的监控问题,为实现病历信息的整合、检索、共享和监控等功能奠定了良好的基础,取得明显的效果;同时规范了医务人员的医疗行为,确保了医疗信息所需的安全性、再现性。

以我院为例,一般在电子病历数据内涵质量建设上主要通过以下几个方面来实现。包括规范化模板文书、结构化数据引用和多维度质量监控。

2.1.1. 规范化模板文书

电子病历根据法律法规中对病历书写的要求,形成结构化的病历模板。电子病历通过编辑病历模板,可以规范对医护人员医疗文书书写的要求,提高病历书写质量,减少医疗差错现象。

在我院提供二级模板:院级规范模板和科室病种模板。院级规范模板以卫生部病历书写基本规范为蓝本形成,而各科室可在院级模板基础上,按病种对内容进行细化,形成各科室的单病种模板。

同时,医学文书的模板具有一定的复杂度,前后文之间存在特定的逻辑关系,为此在模板中应支持多层嵌套逻辑。我们采用DPC(动态段落控制)技术,更好地解决如何规范书写与文书复杂性之间的平衡。

2.1.2. 结构化数据引用

电子病历文书集合了病人各种检查检验结果,需要整合其他辅助检查检验资料并反映在病人的描述中。在结构化数据的引用,医护人员可以很方便地从PACS、LIS、体检等应用系统将病人的检查检验报告导入到电子病历系统。

图3:结构化数据引用

2.1.3. 多维度质量监控

为了加强病历内涵质量,电子病历系统应建立多维度质量控制体系,按控制类型包括流程控制、时间控制、内容控制、角色控制等。例如:入院8小时以内必须填写入院录,否则病程录不能填写;签开出院小结前必须填写完病案首页等等。按控制手段:分为强制执行、强制阻止、警示留档。按控制时效:分为预先提醒、流程中实时控制、事后筛查警示。我们在新的电子病历系统中对这些要求进行了细化分解,比如术前备血及输血同意书必须签字,医生使用电子病历系统签开手术申请单时,系统会自动对医生进行提醒签字。

通过建立电子病历系统,质控部门可以通过事后督察的提示项来进行最终的质量检查,管理部门可以随时对全院各科室患者的病历进行检查,及时发出整改意见,解决了病历书写时限的监控问题。为实现病历信息的整合、检索、共享和监控等功能奠定了良好的基础,取得明显的效果;同时规范了医务人员的医疗行为,确保了医疗信息所需的安全性、再现性。

2.2 以诊疗常规为代表的知识库支持

我院在电子病历系统中引入了诊疗常规、合理用药、检验危机值等知识库,为医护人员医疗行为提供帮助。我们按照上海市卫生局颁布的《医疗护理常规》丛书,诊疗常规知识库目前共完成整理了2173个诊疗条目,涵盖临床评估、检验检查、药物治疗、处置、饮食和护理等要求,对应了相关的ICD10编码以及医院的医嘱项目编码。诊疗常规知识库针对单病种提示规范的、常规的首诊计划,并列出应执行医嘱,供医生修改确认后下达。诊疗常规知识库和可以将系统默认的常规诊疗计划,与医生最终实际选择执行的诊疗计划做比较,对于某些必选项医生却没有选择的医嘱,达到一定量之后,反馈给医疗管理部门,经医务处讨论确认后进行动态调整,形成一个具有自适应和自更新能力的知识库。

结合诊疗知识库,电子病历系统可帮助低年资医生在书写病史前,了解如何规范地书写病史。

3. 对医疗信息共享的支撑

我们希望在医疗信息共享中开展慢性病跟踪和慢病高危因素等类型的分析。因此电子病历系统需要具有易于交换数据、易于采集、易于发布这些特性,便于推广。

3.1 完整展示及自解释

我们在电子病历系统的设计中,通过自动分词、XML Scheme Document valid 、GRID property reflection等技术,将一份映射文档存成记录xml结构化数据。数据跟踪以及分析可以XML存储的结构化数据完成。也可快速地映射成按卫生部已推出的《电子病历基本架构与数据标准(试行)》要求的文档。

3.2 易于采集

为了便于输入,我们以类WORD自然语言输入方式为主,同时在自由文本输入和结构化数据间建立了一个较好的平衡,从而在自由文本区域可以智能感知并精确定位输入点,弹出结构数据项列表,简化医生的操作。在自由文本区里医生可以自己录入所需文字,而系统可以智能感知,精确定位到关键元素,形成结构化数据项。

图4:自由文本输入和结构化数据

电子 相关文章:

- 基于中颖SH79F164单片机的电子血压计应用(07-01)

- 医疗电子发展方向(04-17)

- 世界首个固态量子处理器问世(07-13)

- 医疗电子技术大会折射行业发展方向(04-18)

- 医疗电子:梦想与现实的巨大鸿沟(07-16)

- “聪明的药丸”(07-20)