印制板中爬电距离和电气间隙检测的探讨

电性污染变为导电性污染;污染等级4:造成持久的导电性污染,例如由于导电尘埃或雨或其他潮湿条件所引起的污染。由于以上轨迹线之间沿绝缘材料表面上可能存在槽或缝,这样会导致漏电距离和电气间隙的路径并不完全一样,有时甚至是截然不同的两条路径。槽或缝的宽度如果小于一个定值X时,测量漏电距离时槽或缝的深度是可以忽略不计的。但这个定值X是由污染等级决定的。所以说污染等级会直接影响漏电距离的路径。槽宽度X基本上适用于以污染等级为函数的所有情况见表2.

如果有关的电气间隙小于3 mm,则尺寸X的最小值可减小至该电气间隙的1/3.在确定沟槽时还应特别注意,不是任意两个邻边都能看成是凹槽并用X值来连线“短接”.对于凹槽和不规则表面的漏电距离的测量原则,在CTL决议的DSH No:590号中已经明确指出:当凹槽的底部夹角小于80°时,槽的底部才可以用X值来连线“短接”.下面来对这四对轨迹线的电气间隙和漏电距离的路径和测量作一一分析。

3.2.1.1 T1与T2之间的电气间隙和漏电距离

T1与T2之间的电气间隙即T1与T2间视线最短处距离,直接通过读数显微镜测量T1与T2间最短的二点间距离。T1与T2之间的漏电距离为由T1沿三角形边至角,然后由角至T2的垂直距离,但角底部需分别短路掉1 mm.此处短路掉1 mm是依据GB8898-2001《音频、视频及类似电子设备安全要求》

中13.2条款中附录图E3的V型沟槽要求,条件是所要测量的通路包含有一个内角小于80°和宽度大于X mm的V型沟槽。

规则即是漏电距离的通路就是沿沟槽轮廓线伸展的通路,但沟槽底部要短路掉X mm,又因为试验条件是设定样品污染等级为2,所以X值取1.0 mm.

如图4所示,图中虚线为电气间隙路径,实线为漏电距离路径。

3.2.1.2 T3与T4之间的电气间隙和漏电距离

3.2.1.2 T3与T4之间的电气间隙和漏电距离T3与T4之间的电气间隙即T3与T4间视线最短处距离,通过T4轨迹线中的A点向T3作垂线,即为T3与T4间最短的直线距离。而漏电距离与T1与T2之间的漏电距离同理,由T4沿三角形边至角,然后由角至T3的垂直距离,但角底部需分别短路掉X mm,此处短路掉X mm有两种选择,可以选择短路掉1.0 mm,也可以根据标准要求电气间隙小于3 mm时,则尺寸X的最小值可减小至该电气间隙的1/3.如图5所示,图中虚线为电气间隙路径,实线为漏电距离路径。

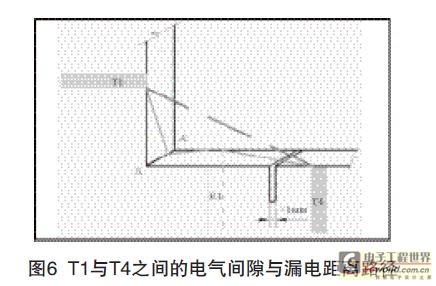

3.2.1.3 T1与T4之间的电气间隙和漏电距离

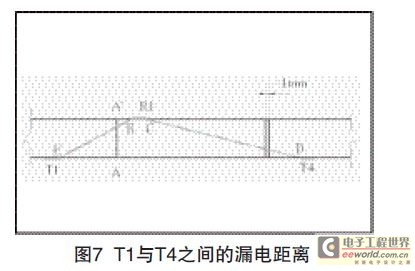

T1与T4之间的电气间隙即T1与T4间视线最短处距离,直接通过读数显微镜测量T1与T4间最短的二点间距离。如图6所示,图中虚线为电气间隙路径,实线为漏电距离路径。T1与T4之间的漏电距离如图7所示,以A-A′为轴,将该部分印制电路板竖直镂空面逆时针水平展开俯视,即得出详细路径图。该漏电距离的值为BE+CD,同时依据GB 8898-2001《音频、视频及类似电子设备安全要求》中13.2条款中附录图E1的窄沟槽要求,条件是所要测量的通路包含有一条任意深度,宽度小于X mm,槽壁平行或收缩的沟槽。规则即是直接跨沟槽测量漏电距离。

又因为试验条件是设定样品污染等级为2,所以X值取1.0 mm.所以在此项测试中通过塞尺测出样品的沟槽小于1 mm,即可直接跨沟槽测量。

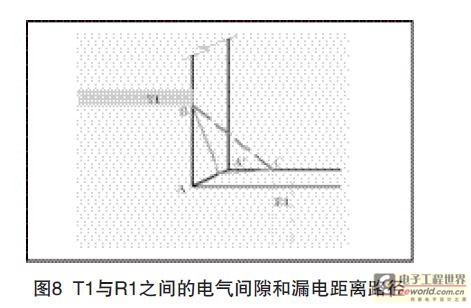

3.2.1.4 T1与R1之间的电气间隙和漏电距离

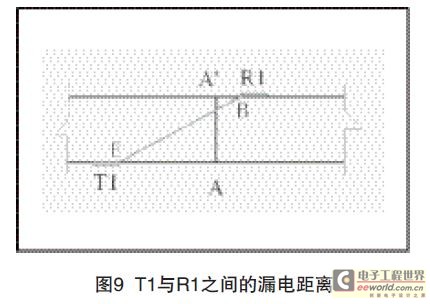

T1与R1之间的电气间隙即T1与R1间视线最短处距离,T1沿三角形边至角A距离为AB,R1沿三角形边至角A距离为,印制线路板的厚度为T,T1与R1之间的电气间隙BC=√(A'C+T2)+AB2 ,如图8所示,图中虚线为电气间隙路径,实线为漏电距离路径。T1与R1之间漏电距离如图9所示,以A-A′为轴将该部分印制电路板的竖直镂空面逆时针方向水平展开俯视,即得详细路径图。这些组数据都可以通过显微镜测量得到。

3.2.2 电气间隙和漏电距离的测量结果

本次能力验证试验仅对基础测量数据和T1与T2、T3与T4的漏电距离和电气间隙的测量数据进行判定,而T1与 T4、T1与R1之间漏电距离和电气间隙的路径确定及测量仅作为附加题,不参与判定。最终CNAS对本实验室的比对试验结果是满意的。数据在表3中。

4 典型问题总结

对于本次能力验证试验中可能存在错误测量结果和路径,这里简单的做一个总结:(1)在测量印制电路板的厚度T时,不适宜用带刻度的显微镜或视频显微镜,因为这样可能导致板子的被测面对焦不准,产

生误差。(2)在测量印制电路板中轨迹线T2的宽度时,用卡尺或千分尺进行测量不宜操作,且易产生误差。(3)关于样品圆角的处理,样品中镂空三角形顶角应为尖角,但由于工艺水平问题无法达到理想的尖角,加工似圆角,因此,在试验指导书中有注明:样片中的角全部按尖角考虑,不视为圆角,这个注释侧重是对样品的描述,而不是对测量的引导。作为判定项目的T1与T2

印制板电气间 相关文章:

- 电源设计小贴士 1:为您的电源选择正确的工作频率(12-25)

- 用于电压或电流调节的新调节器架构(07-19)

- 超低静态电流电源管理IC延长便携应用工作时间(04-14)

- 电源设计小贴士 2:驾驭噪声电源(01-01)

- 负载点降压稳压器及其稳定性检查方法(07-19)

- 电源设计小贴士 3:阻尼输入滤波器(第一部分)(01-16)